|

|

百年古树、石碾、老井、石头屋以及涓涓细流,四周环山,是河北保定涞源县玉皇庵村给外来人最初的印象。上百年的大槐树是玉皇庵村的标志,与大槐树同样“上了年纪”的,还有村中人,青壮年基本外出打工,老年人成了村中的主力,而这样的人家村中也只剩下了约20户,约40-50人。按照中国的传统,最大的幸福莫过于三世同堂、四世同堂,然而随着青壮年的外出,在这个只有四五十人的玉皇庵村这种传统正在被打破。但不时出现的游客,让玉皇庵村又看到了希望。

大山深处的玉皇庵

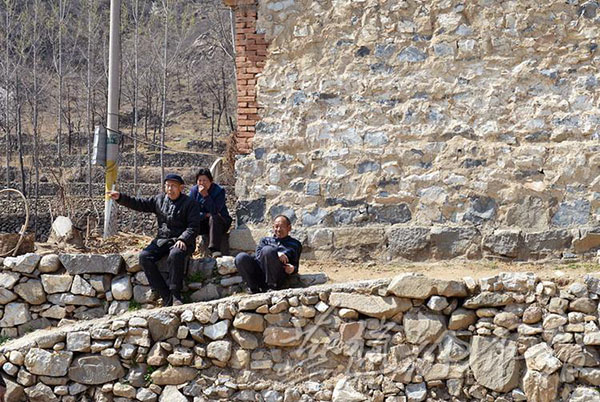

遇到好天气,村里的老人就坐在村口聊天晒太阳

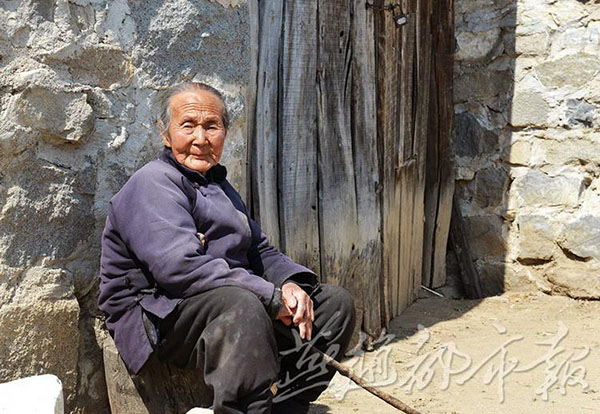

今年95岁的刘奶奶过着独居生活

81岁的闫明正在翻地

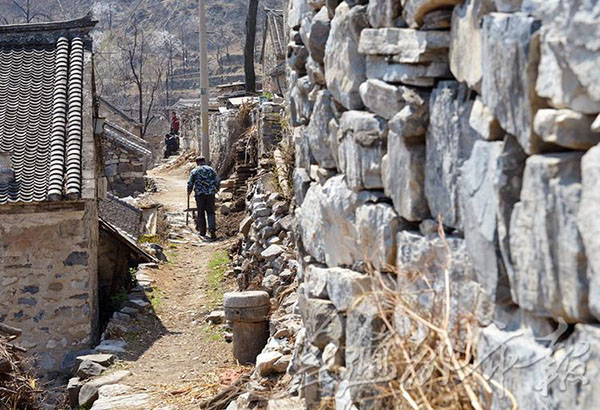

背着竹篓爬坡的老人

从地里回来的村民沿着山坡往家走

村里几乎看不到年轻人,拎着鸡往家走的老人步履蹒跚

石墙、石屋、石头路,玉皇庵被来过这里的人称为“石头村”

挂着玉米的人家,门锁着

大部分城市人,往上数两代、三代,也许只数一代,就可追溯到某个乡村,许多“村里的新生代”成了城市人,这些人的上一代在农村度余生,他们却在城市里生根发芽。两代人就像绳子的两端,一头儿是家乡,一头儿是希望,而把这两端连接在一起的就是无边的乡愁。

保定深山里的玉皇庵村就是这样一个被“乡愁”笼罩的村庄。

记者为寻找玉皇庵村,走过有近30个弯的盘山路。

百年古树、石碾、老井、石头屋以及涓涓细流,四周环山,是涞源县玉皇庵村给外来人最初的印象。四面的山就像是这个村子的屏障,保护着这里的一草一木。一座座用石头砌成的房屋诉说着村庄的古老,古树与石碾也见证着村庄的沧桑。与大槐树同样“上了年纪”的,还有村中人,青壮年基本外出打工,老年人成了村中的主力。

因处于山区,这里的耕地并不多,闫明(化名)今年81岁,脸上密密的皱纹、没有牙齿的牙床与佝偻的身躯,显示着他的年龄。他告诉记者:“趁着今天天儿好,翻翻地,好种玉米。”闫明每隔两分钟都要歇一下,“老了,没啥力气了,但不收拾,地就荒了,3亩农田基本都靠自己忙活。村子的青壮年基本都外出打工了,村子里就剩一些老人了。

闫明家里有两个儿子,小儿子去了易县打工,大儿子在家里守着,但大儿子白天四处找活儿,家里几乎就剩他自己,“在村里挣不到钱,女娃儿们嫁到山外了,都不愿意回到这山旮旯。年轻人少了,村里办喜事也少了。”

像闫明这把年纪依旧要干农田的体力活的人,在玉皇庵村并不少见。

在村庄中穿行,给人最大的感觉就是安静。在有阳光照耀的墙根下,不时会看到静静地坐着的老人。农闲时间或者无法下地干活,静坐发呆或者两三个人一起聊天,成了不少村中老人打发时光的方式。

95岁的刘金花(化名)奶奶,是这个村子里的老寿星了。阳光照在她花白的头发上,头发闪着丝丝的光。刘奶奶的孩子们,有的在保定市,有的在唐县,还有的在顺平与满城。她说,孩子们一出去就是一年,只有到年底的时候他们才回家看看,“每天就盼着过年,看到孩子们,心里就高兴。”

在57岁的王琴(化名)的印象里,之前村里大概有四五十户人家,也挺热闹。但后来,年轻人发现在村子里“挣不到钱”,就逐渐走出大山了,“一走就几乎不愿再回到大山了。”

对年轻人来说,只有走出去才有希望。记者了解到,村里年轻人早已通过各种方式离开,在城市里安家,落户,他们进入城市主要有两种途径,一是上学,二是打工,前者是一种荣耀,而后者是一种常态。

王琴告诉记者,年轻人都出去了,他们的孩子也就基本在打工的城市上学了,村里渐渐没有小孩子了,甚至连小学都没有了。

过几天,王琴就到保定帮儿子带孙子了,她说,在城里与儿子、孙子在一起,孤独感减轻了不少。

玉皇庵村北侧的康庄子村的陈书记说,玉皇庵村现在约有20户人家,大概40-50人,村里年轻人基本都外出打工,现在村里最年轻也得有五十大几了。不只是玉皇庵村,附近的康庄子村、河暖村等多个村子老人基本上是村中的主要人群,山里不好挣钱,年轻人只好外出打工。

采访中,记者偶遇在涞源读书回家看望奶奶的初中生小闫。他告诉记者,父母都在城市,他也基本在城市长大。现在家乡的一切已经让他有点不习惯了。但小闫又说,看到城市泛着油光的街道,却经常让他想起老家的星空,幽蓝的苍穹。村里不时出现经过玉皇庵村前往附近龙潭湖旅游的游客。而这些不时出现的外来人,让这个村子有了些许生机。

冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1