|

|

在全面推进依法治国的开局之年和全面深化改革的关键时刻,国务院《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》正式发布。它向世界宣告,我国养老保险制度朝着并轨与统一迈出了关键的一步。

机关事业单位养老保险并轨改革的必然趋势

党的十八届三中全会果断决定机关和事业单位实施养老制度并轨改革。日前国务院发布关于机关事业单位养老保险改革的决定,这是认识新常态、主动适应新常态、顺势而为的必然逻辑结果。

与过去相比,养老保险制度改革取向至少需要面对3个新常态:

一是经济增长正从高速增长转向中高速增长,财政收入下行压力加大。2014年,全国GDP增长率为7.4%,创24年来新低。这说明,财政收入增速跌回24年前的个位数时代将成为常态,这显然对社会保障制度的财务约束和投入问题提出了新挑战;

二是劳动力流动逐渐加快,养老保险制度并轨大势所趋。以农村劳动力向城镇转移并落户、农村和城镇劳动人口横向跨地区流动、公共和私人部门跨部门流动为主要特征的劳动力流动将成为新常态。这为全国建立统一社会保障制度、提高制度的便携性和适应人口流动性带来新机遇和新挑战;

三是人口老龄化不断加剧,赡养率提高将加剧养老金收支平衡压力。“单独二孩”生育新政出台一年效果不尽理想,60岁及以上老年人口2014年突破2亿人,占总人口15.5%。据联合国的预测,我国老年人口数量到2021年将高达2.4亿人,到2049年将高达4.4亿人,占总人口比例将分别高达17.4%和33.9%,劳动人口比重持续下降和老年赡养率持续走高将成为新常态,养老保险制度的支付能力必将面对严峻挑战。

认真分析未来发展趋势,科学认识阶段性发展特征,准确把握经济社会人口发展新常态,果断推进社会保障制度改革,这是取得全面深化改革伟大胜利的有力保证。毫无疑问,在党的十八届三中全会《决定》的总体部署下,机关事业单位养老保险制度改革既是社会保障制度改革总体要求的一个组成部分,同时又是主动适应新常态的重要举措。

双轨制养老金的起源与嬗变

1978年召开的党的十一届三中全会决定实行改革开放,党和国家的工作重心从此转移到经济建设上来。面对一日千里的改革步伐,为了适应经济工作的转型,当年国务院就同时颁布了《关于工人退休、退职的暂行办法》和《关于安置老弱病残干部的暂行办法》。

前者恢复了国有企业传统的“国家/企业保险”制度,它适用于全民所有制企业、事业单位和国家机关、人民团体的工人或职工,后者意味着建立了一整套完整的党政机关、群众团体、企业和事业单位干部的离休、退休和退职干部的安置体系,包括从退休收入的不同标准到资金来源等。

这两个文件既标志着与改革开放政策相配套的退休制度的建立,同时也意味着我国城镇全民所有制企业退休制度的恢复,旨在迅速解决由于10年文化大革命期间,没有正常退休制度而积压的历史包袱。

1978年颁布的这两个文件,曾被一些人视为机关事业单位和企业建立不同养老保险制度并一直实施至今的政策源头。但实际上,追根溯源,1951年2月颁布的《中华人民共和国劳动保险条例》和1955年12月颁布的《国家机关工作人员退休处理暂行办法》,分别是建立城镇企业职工劳动保险制度和国家机关事业单位工作人员退休制度的雏形。尽管这两个制度分别只有15年和10年的短暂历史,却具有深远的影响,成为1978年改革开放之初,迅速建立适应以经济建设为中心的社会保险制度的参照系和出发点。

在那个年代,恢复被文化大革命砸烂的所有制度和规矩,就意味着是历史的进步。实际上,这个分立的养老保险制度,在改革开放初期为四个现代化建设和工作重心转移到经济建设上来,发挥了不可替代的作用。

随着国有企业改革的不断推进和深化,待业中心逐渐变成失业保险制度,国有企业建立的养老保险逐渐扩大到非国有经济,亟需建立一个与改革开放和市场经济体系相适应的现代社会保险体系。就养老保险而言,随着20世纪80年代地方试点的铺开和不断完善的过程,在90年代初逐渐思路明确起来。1992年邓小平南巡讲话之后,连续3个重要文件的发布,最终将城镇企业养老保险制度建立起来:

1993年党的第十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济若干问题的决定》,首次提出“建立多层次的社会保障体系”和“实行社会统筹和个人账户相结合”的制度目标;

1995年国务院发布的《关于深化企业职工养老保险制度改革的通知》,再次确定了“社会统筹与个人账户相结合”的实施方案,结合当时各地的不同情况,提出了两个实施方案供各省、自治区和直辖市选择;

1997年国务院发布的《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》,最终统一各地不同的账户比例、缴费比例等,标志着城镇企业职工统账结合养老保险制度在我国正式建立。

城镇企业职工养老保险制度的发展与演变,是国有企业和国有经济改革不断深化和推动的结果。经过20世纪80年代的学习和酝酿,经过90年代的三次重大政策的出台,最终完成了企业职工养老保险体系的主体制度框架的筛选、设计与确立。

但是,由于政府机关的改革重心,在横向上主要放在国务院机构改革和职能转变上,以提高行政效率和降低行政成本;在纵向上主要集中在中央和地方的关系上,包括财权与事权的关系、财税体系重构等。事业单位的改革主要从体制机制入手,转变政府职能和管理方式,不断调整和规范政事关系,完善事业单位分类改革等。

于是,党政机关和事业单位的社会保险制度、福利制度改革位居经济建设之后,基本养老保险制度在城镇就逐渐形成了一个双元结构或称双轨制度:企业职工基本养老保险制度是统账结合、建立地方管理的基金池、雇员与雇主双方共同缴费的现代保险制度,而机关和事业单位则始终以财政供养的传统退休制度为主。

虽然20世纪90年代中期初建养老保险制度时,2090万名机关事业单位人员参加了养老保险试点,实现了前端缴费改革,且大部分省、地、市甚至县级社会保险经办机构建立了机关事业单位养老保险管理部门(科、室、中心、处等)。但由于待遇计发方式、待遇水平未变,所以,从待遇计发和融资属性,人们不能不说,机关事业单位仍基本处于1978年制度初建时的传统退休制度。

缩小双轨制待遇差富有成效

进入21世纪后,2005年国务院发布的《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》,被视为我国养老保险制度史上第四个重要文件:它将个人账户比例从1997年规定的11%下调至8%,确定了个体工商户和灵活就业人员的缴费比例、个人账户比例,对待遇计发办法做出了重大调整,明确了个人账户养老金月标准(计发月数)。目标替代率(35年的缴费年限)从此前的58.5%提高到59.2%,其中基础养老金从20%扩大到35%,个人账户养老金从38.5%下降到24.2%

因此,2005年是个重要历史节点。首先,基本养老保险的“便携性损失”日益凸显。(因参保人在不同的养老保险项目之间进出而失去的养老保险权益,称为“便携性损失”。“便携性损失”是农民工参加养老保险的重要制度障碍。———编者注)在珠三角地区,2005年前后,每年春节前,农民工搭棚子排长龙退保逐渐成为广东省乃至全国的重要事件,办理退保手续的农民工只能退还个人缴费部分,单位缴费部分沉淀在当地不能带走,形成地区间差别和不公平问题;

其次,由于城镇职工养老保险制度的便携性较差,不能满足农民工全国范围自由流动的需要,为确保农民工养老保险权益,单独建立“农民工养老保险”制度的呼声由弱渐强,农民工养老保险制度的设计问题摆到了决策层的案头;

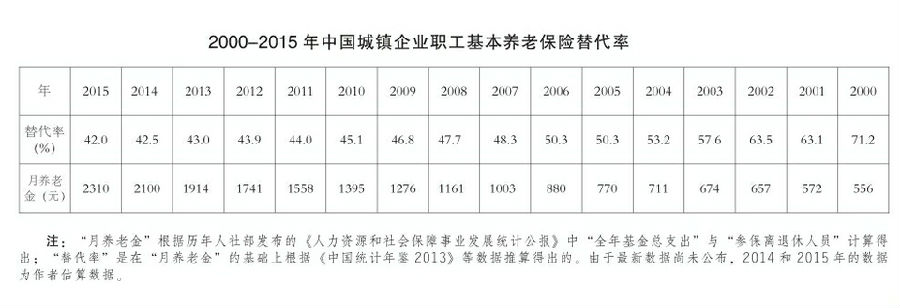

最后,由于没有建立起养老金正常调整机制,替代率逐年下降,从2000年的71.2%,一路下降到2005年的50.3%,到2014年再次降到42%,与机关事业单位的养老金逐渐拉开距离,待遇差拉大。(见下表)

鉴于上述3个问题日益凸显,中央政府从2005年开始重视城镇职工基本养老保险的改革着力点和取向。

第一,流动人口和农民工的“便携性损失”得以消除。2009年12月,国务院办公厅发布了《关于转发人力资源社会保障部、财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》。文件明确规定,未达到待遇领取年龄前,参保人不得终止基本养老保险关系并办理退保手续;详细规定了跨省流动养老保险关系的转移接续办法和规范;对跨省流动就业的参保人员达到待遇领取条件时,领取养老金的具体计算办法做了明确规定。至此,农民工退保和“便携性损失”痼疾得以彻底解决。

第二,单独建立农民工养老保险制度的考虑最终被取消。改革开放之初,全国流动人口只有几百万。2014年,全国流动人口已高达2.53亿人,农民工总量达2.74亿人,其中外出农民工为1.68亿人。随着农民工流动规模越来越大,为保护这个群体的养老保险权益不受损失,是否为农民工这个特殊群体单独建立养老保险制度,成为学术界和政策面讨论的焦点。经过多年讨论,主管部门最终在2009年底发文,做出了放弃为农民工单独建立制度的重要决定,代之以灵活的政策,即农民工在城镇务工时,既可以参加城镇职工养老保险,也可参加新农保;回乡务农时可以转移到新农保。这是中国养老保险制度不断走向统一的一个具有里程碑意义、果敢而有力的重要举措。

第三,持续和大规模调整养老金水平,以遏制替代率不断下降的趋势。2005年,国务院发布的《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》正式宣布,“建立基本养老金正常调整机制”。2005年至今,国务院每年宣布上调企业退休人员养老金,年均涨幅10%。利用行政手段从外部对企业退休人员养老金替代率进行调整是一个非正常手段,但它缩小了与机关事业单位养老金待遇差,促进了社会和谐稳定,营造了良好的改革环境。连续11年全面提高替代率,既为积极筹备机关事业单位养老保险制度并轨赢得了时间,也使数以亿计的参保人同步分享到国民经济快速发展的成果。

虽然上述3个方面取得卓越成果,但也引发一些问题。比如,养老保险关系转移接续的效率存在问题。又如,连续11年上调养老金带来的一些负面影响,年均养老金增幅十分接近2005年以来,年均在岗职工平均工资增长率(12%)。这就吊高了社会预期,为建立与CPI或GDP增长率联动挂钩的内生性养老金调整机制带来了困难。再如,多缴多得的激励机制和个人账户的激励功能受到威胁,甚至出现倒挂现象———即退休之后养老金增幅高于原来的同事的工资增长率,领取的养老金高于工资。

总体而言,正是由于近十年养老保险制度的改革和完善取得显著成效,才为在全国最终建立统一的养老保险制度打下重要基础。

冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1