|

|

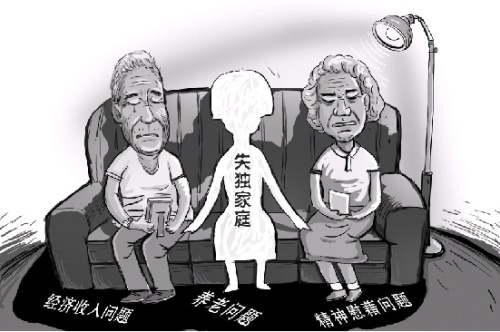

如今,大家都很关注“空巢老人”。其实,社会中还有一种“空巢”,它们“空”的原因并不是子女外出工作学习,而是因为家中惟一的子女不幸离世,这样的家庭被称为“失独家庭”。他们无法期待子女“常回家看看”,只期盼社会给他们多一些保障与关爱,至少不要再忽视他们。

我国失独家庭已超过百万

在中国的传统家庭观念中,基于养儿防老和传宗接代的考虑,孩子不仅是血脉的延续,也是精神的寄托。而对于数量庞大的失独家庭来说,他们的情感依赖和养老保障自然就成了一个越发凸显的社会问题。

在卫生部发布的《2010中国卫生统计年鉴》中,中国每年新增7.6万个失独家庭,50岁以上失独群体日益庞大,全国失去独生子女家庭已经超百万个。

有关专家推算,在1975~2010年出生的2.18亿独生子女中,超过1000万会在25岁之前死亡。这意味着有2000万名父亲和母亲,在中老年时失去惟一的子嗣,成为孤立无助的失独老人。

失独老人的养老问题凸显

计划生育政策持续30余年,其为我国降低了人口爆炸的风险,但也为我国家庭增加了生活风险,“失独家庭”正是如此。从传统来看,家庭养老一直是中国最主要的养老方式,但是对于失独家庭来说,这个“最主要”的养老方式失去之后,他们就只能依赖国家和社会。

但是目前,对于失独家庭的帮扶制度并不完善。在2001年颁布的《人口与计划生育法》中,涉及失独群体社会保障的条款为该法的第四章第二十七条:“独生子女发生意外伤残、死亡,其父母不再生育和收养子女的,地方人民政府应当给予必要的帮助。”但是有法律专家分析,这里的“帮助”不是“责任和义务”,而且“给予必要的帮助”这个概念很模糊。

没有孩子养老院都不接收

今年75岁的潘教授,在清华大学工作了53年。如今,他仍然没有完全退休,每天往返于职工家属楼和办公室之间。当年为响应国家计划生育政策,潘教授和爱人34岁结婚,35岁才有孩子;而当他到了70岁高龄,需要孩子照顾的时候,孩子却因为心脏病离开了人世。

孩子去世之后,潘教授曾经跑过好几家养老院,想给自己和老伴的晚年找个安置,但所有的养老院都将他拒之门外。按照规定,养老院接收老年人需要子女签字,但现在已经没有人可以给他们尽这个责任了。

全国各地已出台帮扶政策

中国社会科学院老年科学研究中心特邀研究员伊密认为:现在最需要的就是开展对失独家庭的调查,了解他们的实际困难和诉求,政府部门要出台失独帮扶政策,只有政策才具有稳定性和普惠性。

目前,全国各地陆续出台帮扶政策,例如,重庆市作为中国首批特别扶助制度试点地,率先出台了“失独家庭”特别扶助金制度。目前,独生子女死亡家庭父母每人每年可得到3120元扶助金,独生子女残疾家庭父母则为2760元。

北京市政府透露,未来三年,将通过“暖心计划”,每年为每位失独父母出资2800元, 购买涵盖养老、医疗、意外、人寿、女性安康等险种在内的综合性保险。该方案最快今年年内就将实施。

在深圳,“失独家庭”每月最高可领取政府补助770元。

最迫在眉睫的是精神慰藉

经历了“白发人送黑发人”的悲楚,步入老年的失独者要重获生活希望,最关键的还是要走出自己的记忆阴影。所以相比于物质帮扶,对于失独老人的精神慰藉更是迫在眉睫的问题,但是目前,中国社会对于失独群体的心理救助机制几乎没有。

根据研究,失去独生子女后许多人会出现创伤后应激障碍,由于缺乏心理专业人员的帮助,他们往往很长时间走不出来。一个最直接的表现就是社会功能受损,远离人群,害怕与人接触,任何细小的情节都可能引发其痛苦回忆。

建议失独者组建互助团体

2007年9月,武汉几位失独者自发成立了“连心家园”,为失独家庭开展心理危机干预,帮助他们走出痛苦。

“连心家园”的成员都是失独者,都没有心理学背景,在帮助他人时,都是拿自己做教材,一再撕开自己还在淌血的伤口,使对方获得心理平衡并进而接纳自己。该组织负责人李铭兰呼吁,如果有高校或社会专业机构能够提供心理方面的支持或帮助,干预效果会更好。

“孩子没了,生活还得继续。我们不能就这样垮下去。”一位失独者在QQ群里这样安慰同命相怜的网友。

中国老龄科学研究中心老龄公共政策研究室副研究员王海涛建议:对失独群体的帮扶应该由各地计生组织做起来。因为各级计生机构健全,人财物都有,只要转化一下职能,就可以有效地帮扶到这批群体。

“时间银行”让失独老人晚年无忧

为了帮助失独者走出灰暗的生活,重拾生活的信心,苏州市沧浪区葑门街道在各个社区成立了“心灯”志愿者团队,发动各方单位参与关爱活动,为失独家庭输送勇气和力量。其中爱心服务社中的“时间银行”可以为失独家庭提供一些晚年服务,而且所有志愿者的服务时间会有记录,等他们年纪大了也可以享受相应的志愿服务。

除了社区工作者,“心灯”志愿者团队中的大学生志愿者还主动以“子女”的身份,走进这些失独家庭,开展情感服务,持有心理咨询师资格证的志愿者则作为义务咨询师,对失独家庭进行心理疏导,同时,街道“心灯”志愿者团队还发动共建单位,通过结对等形式,为失独者提供经济、生活上的各类帮助。

冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1